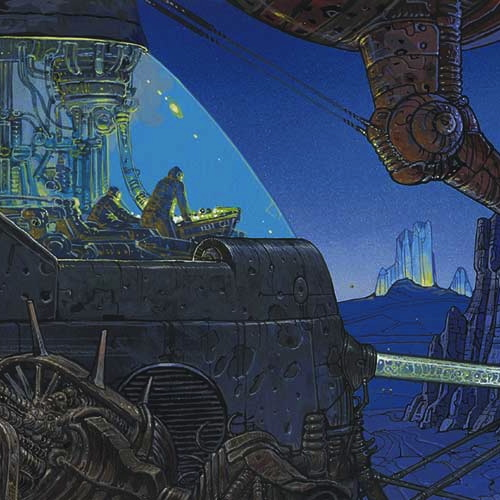

D’abord, tu découvres le black metal. En premier, évidemment, une poignée de groupes norvégiens réunis sous une sorte de fratrie occulte qu’il est inutile de nommer, des maîtres, des valeurs sûres, des dinosaures de la profession qui font l’unanimité. Il sera temps de prendre du recul et de les remettre en question bien plus tard, pour l’instant ils demeurent indétrônables. Et puis parmi eux, un individu plus sulfureux que tous réunis : Varg Vikernes, le personnage controversé, charismatique, l’assassin, le néo-nazi, une direction musicale incompréhensible réunissant des productions black metal aussi inattaquables que les disques néo-on ne sait pas trop quoi suivants sont indéfendables. Le personnage fascine, la musique encore plus (surtout qu’on ne l’a jamais entendue…) et bientôt il faut se procurer un album de Burzum, ça devient une nécessité. Ce sera Det Som Engang Var, surtout parce que c’est le seul dans le bac du disquaire. Tu l’achètes et, fébrile, tu le glisses dans le lecteur… en manque de références, tu consommes simplement cette musique, ça devient ton album de chevet -surtout parce que tu n’en as pas beaucoup d’autres-, et puis ensuite tu découvres d’autres groupes, d’autres albums de Burzum également, particulièrement les deux suivants, alors par la suite ta connaissance du genre te permettra d’affirmer d’un ton docte que Filosofem est « le meilleur album de black metal jamais composé ». Les années passent, de l’eau coule sous les ponts et puis un jour tu redécouvres l’album dans tes rayonnages, la pochette un peu écornée à force d’avoir trimbalé le disque à droite à gauche, tu souris devant cette imitation un peu grossière d’une illustration de Donjons & Dragons et finalement, tu décides de t’offrir un petit moment de nostalgie : « je vais réécouter l’album qui m’a fait découvrir le black metal ». Et c’est une redécouverte totale. Tu as écouté nombre de disques de black metal depuis cet album, dans lesquels on retrouve un fond commun, mais aucun ne ressemble à celui-ci. Sans repères stylistiques à l’époque de sa découverte, tu ne t’en étais pas rendu compte, mais maintenant il faut bien se rendre à l’évidence : en dépit de l’image de grand classique maintes fois imité que portent tous les albums de Burzum de cette époque, Det Som Engang Var est une authentique bizarrerie.

Qui veut comprendre les mécanismes de la musique de Burzum, particulièrement en terme d’évolution, se trouve tout d’abord confronté à un problème de chronologie : en terme de sorties et sans compter les albums récents, bien entendu, la production black metal de Burzum s’étend sur une période de quatre ans (ce qui est relativement bref) et on est tenté de remarquer une évolution, de morceaux courts encore marquées par les structures du rock traditionnel et l’écriture par riffs à des pièces plus longes et organisées de manière plus linéaire, davantage orientées vers une composition en textures. Cependant, en observant de plus près les dates de composition et d’enregistrement des différentes productions de Burzum et en ne se fiant pas aux dates d’édition et de réédition, cette évolution naturelle s’avère assez problématique. Ainsi, l’enregistrement du mini Aske est postérieur à celui de Det Som Engang Var, même si ce dernier est sorti après (et par la suite, ce mini et le disque homonyme ont été réunis sur une réédition souvent considérée comme « le premier album de Burzum ») ; de même, avant ces deux disques, une version primitive de Hvis lyset Tar Oss (dont la sortie est légèrement postérieure à Det Som Engang Var) sort en cassette sous le nom de På Svarte Troner (qui était pourtant le nom d’origine de Det Som Engang Var, tandis que Hvis Lyset Tar Oss s’ouvre sur un morceau nommé Det som en gang var, vous suivez ?), dans laquelle Tomhet, la célèbre piste ambient finale, est remplacé par Et hvit lys over skogen, un morceau rare devenu culte et dont c’est la seule présence sur un enregistrement officiel (hormis la récente compilation Draugen – Rarities). Et quelques mois à peine séparent les pièces courtes et brutes du disque homonyme et les longues nappes brumeuses de Filosofem !

Le deuxième point qui brouille les repères, c’est la science du recyclage, un procédé dont Varg Vikernes raffole ; outre les morceaux ré-enregistrés et re-mixés au fur et à mesure du changements du matériel et de choix esthétiques, l’oeuvre de Vikernes comporte quelques compositions de bases retravaillées plusieurs fois et la plupart du temps renommées pour l’occasion. Ainsi, une des premières démos fait apparaître Key to the gate sous le nom My key to purgatory et Dominus Sathanas sous le nom Rite of cleansure. Les deux disques au clavier sont particulièrement concernés : la pièce qui clôt Hliðskjalf, Der weinende hadnur, est (comme son nom l’indique) une reprise de The crying orc, un court interlude bizarre tiré de l’album homonyme ; Bálferd baldrs (extrait de Dauði Baldrs) est juste une reprise au synthé pourri de Jesus tod (de Filosofem) ; et tant qu’on en est à Dauði Baldrs, Illa tiðandi est une adaptation de Gebrechlichkeit, un morceau emblématique de Burzum déjà présent en deux versions sur Filosofem et trouvable par ailleurs dans une version démo assez dégueulasse dans certains bootlegs sous le nom Once emperor (étant ainsi, en quelque sorte, le Amethist Deceivers ou le Teenage Lightning de Burzum, si je peux me permettre cette comparaison un peu douteuse).

Cette longue énumération opaque peut paraître rébarbative, mais elle est nécessaire pour bien comprendre que les différences d’atmosphères dans les albums de Burzum ne sont pas tellement le fait de quelque chose du type « concept narratif » comme on pourrait le croire, mais du fait qu’il s’agit simplement de compilations -même quand l’enregistrement donne une impression d’ensemble, comme ce sera encore plus le cas pour les deux albums suivants, Hvis Lyset Tar Oss et Filosofem. Et, de tous les disques de Burzum, Det Som Engang Var est celui qui sonne le plus comme une compilation ; si le son des pièces black metal est relativement homogène, les compositions en elles-mêmes sont plutôt variées. Lost Wisdom est un morceau simple et assez rock’n’roll, proche des compositions de l’album homonyme, le mid-tempo un peu malade de En ring til aa herske valide la réputation de Varg Vikernes comme précurseur du black metal dépressif et Naar himmelen klarner est un morceau intrumental très mélodique avec une atmosphère d’une tranquillité surprenante tranchant avec le démarrage sur les chapeaux de roue de Snu mikrokosmos tegn qui le suit. Et puis, bien sûr, il y a Key to the gate, enchevêtrement génial et invraisemblable de mesures asymétriques, de riffs thrashy, de mid-tempo DSBM et de solos de guitare un peu bancals. Les trois pièces « ambient » ne sont pas en reste : là où les mélodies naïves et les sons cheesy de Han som reiste préfigurent clairement les dérives postérieures que l’on sait, l’introduction et la conclusion sont d’excellentes miniatures dark ambient dans un style assez proche de ce que pouvait faire un groupe comme Aghast à la même époque. Les dates de composition de chaque morceau étant détaillées, on se rend compte que celles-ci s’étendent sur plus de trois ans. Ces indications permettent de mieux comprendre la place de ce disque dans la discographie de Burzum, celle d’une oeuvre transitionnelle. Det Som Engang Var est effectivement une compilation dont la variété permet de mettre en lumière une certaine évolution dans l’écriture de Varg Vikernes (c’est ici que l’on peut évoquer à nouveau l’évolution que nous avons remise en question précédemment), que l’on peut aisément identifier en s’aidant des dates de composition des différentes pièces : si l’instrumental Naar himmelen klarnen sonne un peu à part, c’est probablement parce que sa date de composition en largement antérieure au reste de l’album (février 1989) ; Key to the gate et Lost wisdom, composées à l’été 1991, sont chantées en anglais et montrent encore clairement l’influence du thrash metal sur le black metal primitif ; En ring til aa herske et Snu mikrokosmos tegn, composées quelques mois plus tard, au printemps 1992, sont chantées en norvégien (comme le seront tous les albums suivants) et témoignent d’une évolution vers un black metal plus atmosphérique : les morceaux sont sensiblement plus longs et malgré le début un peu mensonger de Snu mikrokosmos tegn, les tempos sont ralentis et le jeu de guitare en arpèges est privilégié ; ces pièces ont un caractère relativement proche du mini Aske (en particulier de Dominus Sathanas et A lost forgotten sad spirit) dont l’enregistrement, comme nous l’avons précédemment évoqué, est postérieur de quelques mois à Det Som Engang Var. Ces compositions tardives présentent également de très beaux passages sans batterie permettant d’entendre la basse, exceptionnellement mise en avant, un procédé assez rare dans le genre. Cette chronologie en deux blocs est corroborée par les propos tenus par Varg dans une interview donnée en 1992 au magazine Hammer of Damnation(1). Certains éléments préfigurent explicitement Hvis Lyset Tar Oss : outre le chant en norvégien et les passages sans batterie (qu’on retrouve notamment dans Inn i slottet fra drømmen et bien sûr dans la mythique introduction de Det som en gang var), Varg fait ici une trouvaille véritablement géniale : l’utilisation de voix claires en guise de synthétiseur, qui sonnent donc comme une version embryonnaire des célèbres nappes de clavier de Hvis Lyset Tar Oss ; mais là où celles-ci peuvent évoquer de belles images de nature majestueuse, les vocalises hésitantes de Varg suggèrent davantage quelque fantôme anémique terré dans un coin de maison hantée. Les points communs entre ces deux disque n’ont rien de surprenant dès lors qu’on sait que Hvis Lyset Tar Oss fut composé dans la foulée, à l’été 1992 et enregistré en septembre.

Nappes vocales avec En ring til aa herske et Black Imperial Blood (extrait de l’album homonyme) de Mütiilation ; passage sans batterie et avec basse en avant dans Snu mikrokosmos tegn et Shadows from the past (extrait de l’album homonyme) de Nehëmah.

Mais qu’en est-il de la descendance de Det Som Engang Var ? Burzum est généralement considéré comme étant à l’origine de deux formes de black metal : dans la musique, on lui attribue généralement la paternité du black metal dépressif à qui il a donné mid-tempos primaires, arpèges lancinants et voix écorchées, ainsi que, au niveau des paroles, des thématiques liées à des sentiments et expériences personnels plus que des évocations génériques de rites sataniques, de cimetières et forêts ; d’autre part, il est évidemment un précurseur du pagan black le plus extrême, en particulier dans ses branches nationalistes et néo-nazies. Cependant, les émules du caractère étrange des compositions de Det Som Engang Var sont davantage à chercher dans une certaine frange de la nouvelle scène black metal, trop traditionnelle pour être affiliée au post-black metal, trop subtile pour être considérée comme suiveur passéiste mais d’une trop grande simplicité d’écriture pour entrer dans le cadre du « orthodox black metal ». Les choix de ces groupes se porte donc sur un retour à l’art du riff et de l’écriture mélodique, un effectif simple et souvent limité aux seuls instruments de base du rock ; on pense par exemple à certains groupes de Crepusculo Negro comme Odz Manouk et Glossolalia (2). En d’autres termes, des formations qui, plutôt que d’élargir le spectre du black metal par des incursions d’éléments issus d’autres univers musicaux, comme l’a fait largement la scène norvégienne à partir de la seconde moitié des années 1990, se recentrent sur les étrangetés et bizarreries déjà présentes dans l’œuvre des groupes fondateurs du genre -des démos de Thorns à Panzerfaust de Darkthrone, en passant bien sûr par Burzum.

(1) Notons que la liste des pistes donnée par Varg mentionne Dominus Sathanas à la place de Naar himmelen klarner, ce qui confirme une fois de plus le caractère essentiellement compilatoire des albums de Burzum.

(2) Dans une démarche encore plus expérimentale, Adam Kalmbach de Jute Gyte révèle dans une interview donnée au webzine The Grind That Annoys que, en terme d’influences black metal, Key to the gate est son morceau clé (c’est le cas de le dire, haha), ce qui n’est pas si étonnant pour quelqu’un qui pratique un black metal joué sur une guitare microtonale et composé uniquement de mesures complètement asymétriques.